履きもの作りの楽しさ 職⼈が語るものづくり

かつて、芸術家の岡本太郎氏は「履物は人間の歴史と共に大地を踏みしめ、生活を支えて来た、身近な伴侶だ」と語った。

この言葉には、芸術家の豪快さとともに、履きものの力強さ、親しみやぬくもり、喜びがあふれている。

身近な伴侶を作りつづける仕事にはどのような喜びを感じるのか。

改良したらお客様が成果を

認めてくれる。

デザイン部門の高橋が手掛けた「クロワッサン」は、海外からヒントを得た一足だ。

この一枚甲のサンダルは大ヒットした。しかし、発売してから5~6年経つと「色が落ちる」という声があがった。

出荷数が多いだけに早急に改善する必要がある。

「最初は革裏にふ糊で色落ち防止加工しましたがダメでした。結局一枚甲を止めて、足の甲が当たる部分にスパンデックスを使うことになりました」。そこからが試練だった。スパンデックスの裏に貼るスポンジを厚み1mmからミリ刻みで変えて貼り合わせて試作を重ねる。フォルムを壊さないために、革の厚みも変更しないといけない。

「初めは2.5mmという分厚い本革一枚でしたが、結局1~1.2mmに変更しました」。

革は色ブレするし風合いが非常に難しい素材だ。指定した色に仕上がらない、色ブレが多いなどという度にやり直し。革が硬すぎてもデザインに合わない。材料メーカーと何度も交渉を重ねた。そして、ついに改良品が完成。意気揚々と出荷した。

そして「色落ちしないし、以前よりも履きやすい」という声を聞いてほっとした。

「自分がデザインしたサンダルがなくらないのはうれしい。履いている人を見るのがいちばん楽しい」。

高橋は満面の笑顔だった。

トラブルを解決した時の

達成感。

技術部門の内山の最初の仕事は、インドネシアの合弁企業の工場の立ち上げだった。入社後間もなくで、現代のようにコンピュータ制御で機械が動く時代でもない。

相手は言葉も文化も気候も違う外国だ。「毎日、何かしらトラブルが起きて、手作業で調整。対応に走り回った4年7か月でした」(内山)。

しかし、多様な経験をしたしたおかげで、製造の全工程を知ることになる。帰国して技術部門に異動。

「デザインや製造部門の先輩たちからじっくり技術指導をしてもらえました」(内山)。

だから、型紙調整、グレーディング、縫製も吊り込みもすべてできる。「パソコンなんてなかったから。全部、手作業」と笑うが、経験は裏切らない。「何が起こっても調整できる」という自信の原点だ。

課題は必ず解決して、工場のラインにのせる。難しい調整を終えて型を仕上げる時に達成感を味わえる。

根底には使命感。

「きちんとできて当然なのが製造現場です。何かを喜ぶというよりも、根底にあるのは使命感です」とは、製造現場の長を務めた池谷の言。

世界に名だたるブランドの優れた技術や大量生産可能な設備に驚いたこともある。「とは言え」と池谷は続ける。

「いかに作るかを徹底的に考えて検証していくと、日本の材料や製法の優れた点がわかることがあります」。

たとえば、日本製の接着剤やその使い方はかなり優秀だという。海外では数種類の接着剤に絞り込んでいるようだが、ダイマツは接着剤メーカーと頻繁に情報を交換し、各製品に適した接着剤をその都度選ぶ。

文化の違いは、面白い一方で課題も生む。「個性的な柄の素材を使った時は、金型や裁断方法と、生地の柄や色の出方が合わなくて苦労しました。日本では左右で柄がバラバラというデザインは受け入れられません。だから、似た柄の素材をセットにして、一つ一つ作りました」。

トラブルがあっても経験と知恵で乗り越えられる。

池谷は「ダイマツだからできることです」と胸を張った。

ものづくりのこだわり

駿河塗下駄作りを祖とするダイマツが、今に継承するこだわりとは何か。

3人のレジェンドに聞いた。

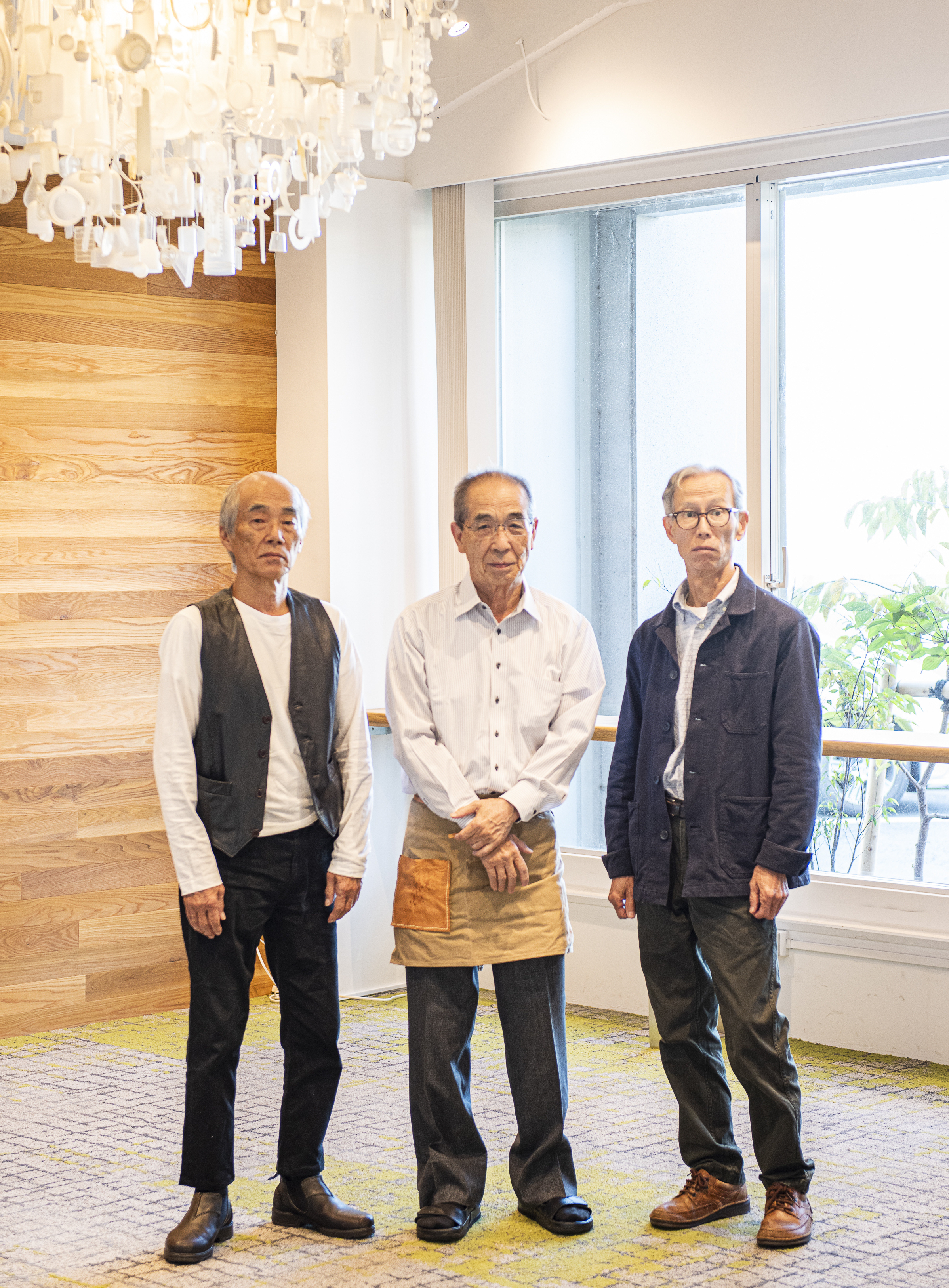

ダイマツ・ものづくりのレジェンドたち

- 企画・デザイン部門 高橋和夫氏

- 1967年入社 研修後デザイン部門に配属。オリジナルブランドを数多く手掛ける

- 技術部門 内山隆資氏

- 1967年入社 海外工場立ち上げや技術指導を経て技術部門に。約10ブランドのグレーディングを行った

- 製造部門 池谷鑛一氏

- 1978年入社 静岡県内の工場にてあらゆる製品の製造を担う。手がけたブランドは50を超える

左から高橋、内山、池谷